焼鳥屋が葬儀屋になる話~後編~

中編→https://cellar-door.hatenablog.com/entry/2021/03/19/022713

翌日、いつも通りに出社し、仕事に取り組んで、あっという間に帰社時間となった。

すると社長は事務所から人が出払って、僕と2人きりになったのを窺うかのように、真剣な面持ちで僕に切り出した。

「こないだの…昨日の話やねんけどな、〇〇(僕の名前)はほんまに興味があることやったん??」

「…。えぇ、まぁ。ずっと自分が何のために生きてるか、自分の存在とは何なのだろうか。なんて事ばかりを考えてきたので、間違いなく興味というか。はい、帰宅してからも、もしかしたらそんな人生があったかもしれないなと思いを馳せました 笑」

「そうか」

しばらくの沈黙ののち社長は言った。

「どうやろ、お話だけでも聞いてみる??」

「え?」

「いや、どんな業務なのかとかお給料の話とか」

「えー、何ですか笑 そんなに厄介払いしたいんですか笑」

すると社長の剣幕が豹変した。

「そんなわけないやろ!ただ、もし本当にやりたいことだったならそれを阻害するようなことをしてはいけないと思っているし、何より自分が育ててきたもんを引きちぎって誰かに渡すなんて、我ながら正気の沙汰じゃないとも思っている」

社長は当初この話を”僕へのご指名”を伏せてきた。厄介払いなら問答無用でそうしただろう。そうはしなかったことの裏なんか取れている。

社長も会話しながら自分の考えを整理されているように見受けられた。

だが、それでも僕はたじろいだ。飲食店や今の営業や企画の仕事、それだって十分に楽しかったからだ。

まぁそんなに気にすることはないだろう。お話を聞いて「あーやっぱりちょっとちゃうっすねー」と言えば良い。

「自分のことばかりで申し訳ありません。ではお話だけでもお伺いしようと思います」

じゃあ先方に伝えておくと言われたその一時間後の帰宅途中、釣り好きの葬儀社のおじさんから電話が掛かってきた。

なんとも舌を巻く行動力の早さであろうか。

「ありがとう!お話は聞いたよ!いつ来れるんー??ちょっと本社でお話したいなと考えています(^-^)」

「ああ、大丈夫です。ええ、〇曜日ならば、はい」

2分ほどの電話で、僕は人生が変わるかもしれなかった。

明日からなにも知らない、全く未知な仕事に携わるかもしれない。

友達も仲間もいない。

そんな「ガチ」感に少し慄いた。

本社での面談の日はすぐに訪れた。

神戸市中央区の古い建物の地下事務所に僕は呼ばれた。

面接というほど堅苦しくもなく、ただどんな仕事なのか条件、待遇等。

それでも一応形式的なものとして簡単な履歴書は作成してほしいらしかった。

葬儀社の社長も同席するとのことで緊張していた。

なにより、僕は葬儀社に入りたい!と思ってお話をしに行くのではない。

あくまで参考程度に、どうですか?って話を聞いて考えるだけだ。 イヤなら断りゃいい。

釣り好きのおじさんが僕を迎えてくださり、応接室に案内して頂いた。

代わる代わる重役の方々が訪れてはご挨拶してくださった。

「今日はありがとう(^-^)」

いつもの笑みで釣りおじさんは言った。

髪を切るのも忘れ、リュックに忍ばせたボロボロのワックスで前髪をあげ、駅前の古めかしい写真撮影機で現像し、すぐさまそれを唾で貼り付けた粗末な履歴書を3秒くらい見られると、条件や待遇等の話、具体的な勤務形態の御提案を頂いた。

簡単に言えば、特殊な業態である以上、仮に僕が焼鳥屋を退社し入ってくれても、実際の現場やご遺体を見る触るということに心が折れ、「やっぱり無理やった」とならないようにまずは週2~3での勤務。

給与面ではトータルで見た場合、今よりは少し減額。

しかしなにより念を押されたのが、家族、親戚においてこの仕事が「NG」でないかどうかというところであった。

僕の寛容な家族たちのことは置いといたとして、条件、待遇面も大事だが、しかし僕という物件の肝は、その仕事が「楽しい」かどうかという僕自身の主観的な物差だけである。

それだけで生きてきたといっても過言ではない。

日々「哲学」を用いた死生観や、僕の夢もそこで明かした。

しばらくすると、釣りおじさんから笑みが消え、僕は問われた。

「〇〇くんさ....ご遺体持てる?」

「持ったことないから分かりません。持てるかどうかも持ってみないと分かりません」

僕は即答した。

厨二病大好き、量子力学の基礎「シュレディンガーの猫」だ。

観測され初めて実体は実態を得る。

フォレストガンプでも言ってたじゃないか、トム・ハンクスの母親が「人生はチョコレートの箱だ」と「開けるまで中身は分からない」とも。

びっくりするほど、簡単に、単純に

僕は面接後の次の週から葬儀屋でのアルバイトを始めた。

午前8時半に出社すると、よろしくお願いしますの挨拶もほどほどに「君が〇〇くん??お迎え入ったから病院行くで!」と僕の上司らしき人に言われ、言われるままに霊柩車に乗り、僕はそこで所謂「行政」と呼ばれる生活保護受給者の方のご遺体を大学病院の解剖室まで迎えに行った。

周りから「えっ、いきなり病院すか??」との声がザワザワと聞こえた。

だが僕はそんなもんは知らなかった。

仰せの通りに追従した。

病院や施設等でお亡くなりになられる以外は、事件性の有無等、医師の判断に基き、ご遺体を解剖する場合があるとのことだった。

病院の解剖室まで行くと髪の毛を界王拳4べぇくらいに赤く染め、苛烈な関西弁を繰り出しそうなおばあちゃんがそこにはいた。

そして合掌ののち、僕はあまりにすんなりとご遺体を抱え、担架に乗せた。

「ご遺体を扱えるってだけで壁はひとつクリアだ」

上司らしきおっちゃんが僕に仰った。

もちろん、なにも思わなかったわけではない。

ただ不思議と「触りたくない」とか「イヤだ」という感情にはならなかった。

この人の帰りを待ってる家族がいるかもしれない。

綺麗にして送り出してあげなくちゃあ。

崇高なんて想いじゃない。

ただ、人としてそうしなければいけないと感じた。

さっきまで家でポケモン対戦のYouTubeを見てたはずなのに、若い頃よく行ったラーメン屋の近くの病院に、お腹を開かられたおばあちゃんのご遺体があった。

告別式はその翌日に開かれた。

旦那らしきおじいちゃんと娘さんだろうか、僕より少し歳上であろうお姉さんが我が子を抱えながら、しくしく泣いていた。

「よー頑張ったな」

「苦しまへんかったか?」

と死化粧を施したおばあちゃんに向かって囁いていた。

式のあと、僕はお棺を寝台車へ乗せ、その寝台車はご家族と共に、神戸市イチの規模を誇る火葬場、鵯越(ひよどりごえ)斎場へ向かった。

僕は「死」に慣れていない。

両親ともに存命で、物心つくかつかない時分に亡くなった曾祖母や祖父くらいのもんだ。

目に涙を浮かべていたかもしれない。

礼をしながら、その寝台車を見送った。

「○○くん(僕の名前)さ、ご遺族の方々に対して、言ってあげられる言葉ってあると思う??」

それを見た上司らしきおっちゃんに問われた。

その人は僕が入社するにおいて所属する部門の長だった。

この道20数余年、送り出したご遺体は3万を優に超えるだろうと仰っていた。

「...えっと、、、葬儀屋としてですよね。”お悔やみ申し上げます”とか?”このたびは~”とかですかね?」

「うん。そうなんやけどな、おれはな、思うねん.....ご遺族の方々にかける言葉なんかないって思うんよ。だっておれは家族じゃないし、ただ、自分の役割を、使命を恙無くこなすだけ。それぐらいしかできひん」

薄っぺらい”お悔やみ”をよしとしていないのか、葬儀屋における現場監督だからか、その真意が分からず、僕が押し黙っていると、部長は続けざまに仰った。

「だって僕達はプロやからね。だから泣いたらあかん。泣きたいのはご家族の方や。決して”持ってかれ”たらあかんねん」

入って2日目の得体の知れない奴に言ってくれる言葉としては、それは最高で最上のものだった。

少なくとも僕においては。

僕はこの春から葬儀屋で働くことを決めた。

理由は、不謹慎と思われるかもしれないが、この仕事が「楽しい」からだった。

半年間、週に2~3回のシフトでも多くの体験をした。

宗派による葬儀の差異や、納棺の仕方、故人様の最期の入浴「湯灌(ゆかん)」

新しいインプットも楽しいが、なにより楽しいのは、「死」にこんなにも向き合える仕事はないと感じたからだった。

何のために生まれたか、それを考え抜いた挙句辿り着いた場所のように思えた。

勿論この業界に対して、なにも思わないわけではない。

古臭い慣習のようなものから、環境への不満、悪口。妬み嫉み。

どっこも変わらんな〜と思い、それを変えるためには僕はその慣習の中でのし上がらないといけない。まったくもって楽しみしかない。

僕もいつか死ぬ。

これを見たあなたもいずれ死ぬ。

別にチェーンメール(死語)の類ではない。

施設や病院の今際の際で亡くなる方々が最期に言うセリフランキング第1位は「あの時あれをすれば、こうしておけばよかった」という後悔の念らしい。

この生を豊かにする為に、僕は今、「面舵いっぱい」と帆を張ったバイキングになった。

これで「ああすればよかった」がひとつでも減りますように。

有給消化において、肉弾戦車、秋道チョウジのように肥えたワガママバディを改造せんがために、ジムに払った入会金と月謝だけは、後悔しませんようにと祈るばかりである。

焼鳥屋が葬儀屋になる話~中編~

前編→https://cellar-door.hatenablog.com/entry/2021/03/12/142202

ある日、いつも通り事務所で仕事をしている時だった。

焼鳥屋の社長からこんな話を持ちかけられた。

「〇〇(僕の名前)が以前働いていた店舗のさ、元アルバイトたちで仕事を探してる子いたりする??」

僕は目を丸くして、しばらく沈黙の後、こう答えた。

「厳密にはいません。そんなに連絡も頻繁にはとりませんし。

なにより仕事ができ、信用に足る元アルバイトたちは普通に企業や会社で働いて忙しい奴がほとんどなので。

仕事を探している奴がいるとすれば、あんまり当時から僕ともうまくいかず、仲良くなかった奴で誰でもいいということであれば、気乗りするもんじゃないですが、ご紹介はできますが...」

「ところでなんで突然そのようなことを?」

社長が少し沈黙した後、「いや、実はな....」と切り出した。歯にものが挟まったような口ぶりだったことは覚えている。

僕は焼鳥15年選手。

以前から神戸の数店舗の管理を任されていた。

社長は出店にしても、1日の営業ひとつ切り取っても「地域」にこだわりを持ってる方だ。

なにより全国チェーンで中規模に展開する弊社においては、神戸はその発祥の地。

地域貢献。そのお店がその場所でお客さんに必要とされることは我がグループにおいて重要なテーマなのである。

その流れから僕は数年前から神戸の地において、屋台事業をしていた。

初めは社長がこの話を持ってきた。

兵庫県の片隅の地元密着のパチンコ屋で焼鳥の屋台を出店した。

大した利益もなく、搬入と搬出には多大なる労力を要し、炎天下だろうと雨天だろうと決行される屋台事業に当初僕は嫌気がさしていたが、屋台に焼鳥を買いにくるお客さんたちとの非日常的な距離感の近さや、笑顔。

子供たちやご父兄様方、なにより地域の方々の喜びように、僕はやりがいや、その事業の有り難さを徐々に痛感していった。

屋台事業で僕は大なり小なり様々なイベントや現場にお邪魔させて頂いた。

ヴィッセル神戸の屋台ブースや、新居マンションのオープニングセレモニー、バイト時代の先輩からのツテである訳の分からんアフリカンダンスフェスに至るまで。

そのイベント内容は多岐に渡った。

アフリカンダンスフェスなんかはガタイMAXの黒人のお兄さんたちが、ドンキーコングのサントラのような太鼓の演奏と伴に踊り狂うもので、屋台の帰り道、黒人3人に「Hey、お前はハッパ持ってるかい??あったらくれよ」というジェスチャーをされ、恐怖のあまりソニックで帰宅したことを覚えている。

そんな中、数年前屋台を出店することとなったのが、葬儀屋さんのイベントだった。

社長とも親交のあった葬儀社の館長からの打診であったこともあり、話をお受けするに至ったが、僕は懐疑的な想いを抱いていた。

社長直々に、葬儀屋で屋台を出してくれと言われても

「え?なんで葬儀屋が?そんなハッピーなお祭りなんすか??んーまあいいですけど」

(....葬儀屋か...。)

僕は心の内で、当時を思い出していた。

二つ返事でしたOKが僕の運命を変えるきっかけになるやもしれなかった。

葬儀屋さんといえど、客商売である。

そういった意味では焼鳥屋と根幹は同じだ。

しかし、圧倒的に違うことがある。

販促にしろ、ネットにしろ

クーポン情報にしろ

要は堂々と「へい、らっしゃい!」が言える業種ではないのだ。

飲食店においての課題は主に「ヒト、モノ、カネ」のいずれかだ。

ヒトがいなければ、張り紙をするなり、広告をうつなりの対策が必要で、リクルートなりLINE@等その他代理店に相談すればよい。

こういったご時世なので参考程度ではあるが、単に「お客さんがこない」という問題は

「客数」が足りないのか

「客単価」が足りないのか

はたまた「来店頻度(リピート率)」の問題かで解決策はそれぞれ違う。

店舗という存在を細分化すれば、課題→解決策は案外バラバラのピースで形成されている場合が多いのだ。

しかし、葬儀屋においては商圏等のデータも存在し、応じた分析もできるが、人様の死にかこつけた営業活動と見られた場合、そのブランド自体に傷がつくという、なんともデリケートな性質をはらんでいる。

ある日、自分の家の隣に葬儀社の会館が建造された場合、不快な気分になられる方が多少なりとも存在し得るということだ。

なので、地域の中で葬儀社がお祭りを催し、子供たちに風船を配って、焼きそばやくじ引き抽選会、ローカルタレントを呼んでのトークライブ。

これは特殊ともいえる業種を考えるに、数少ない営業活動、地域貢献の立派な一種であった。

そんな事情など露知らず僕はノーテンキにいつも通り屋台道具を搬入し、備長炭に火を入れた。

社長が訪れると、親交があるといわれたさぞ偉いであろうおじさんを紹介され、愛想笑いで本日はよろしくお願いしますと礼をした。

おじさんは葬儀屋に似つかわしくないにっこりとした笑顔を浮かべ

「君が〇〇くんか!今日はよろしく!ところで、君釣りとか好き?!今鳴門辺りで鯛がよく釣れるねん。よければ今度一緒に行かへんか?」

エンカウントしたのはとんでもない陽キャだった。

ほんとうに葬儀屋さんなんだろうかこの人は。

「はは、えぇ是非に〜(^-^)(はいはい社交辞令大事)」

「いや、だからいつ空いてるん?何曜日?連絡先も教えてよ」

(ええ。まさか本気かよ)「わ、分かりました〜」

「ありがとう!じゃまたLINEさしてもらうわ〜」

とんでもない出会いだったが、人生で初めて出会った葬儀屋さんであった。

その後そのおじさんと僕はこのイベントの次の週、早朝5時に淡路島で落ち合い、船に乗り海へ出ることとなった。

なんという曲がり角の先の陽キャであろうか。

巻き込み事故も甚だしい。

イベント自体の話に戻ろう。

いつも出店しているイベントよりは幾分小規模なものだが、残暑のせいか少し暑い以外は特になにも問題はなかった。

葬儀屋のイベントと聞くとネガティブなイメージが先行するかもしれないが、なかなかどうして親子連れやおじいちゃんおばあちゃんを中心に客足は絶えず、葬儀会館1棟まるまる使ったお祭りはハタから見ても成功のようだった。

僕は周りにいるスタッフの方々(おそらくはみな葬儀社の従業員の方々)に焼きそばやジュースを、まるで実孫かの如く大量に差し入れして頂いた。こんなに食えるかというほどだった。

葬儀屋さんと聞くと物静かで、無口な人が多いとばかり勝手に考えていたが、先刻のおじさんを含め、なんとも明るくて笑顔の多いスタッフの方々ばかりだった。

この人たちはきっと毎日のように「死」を見ている。

その反動なのか、失礼な言い方だと愚鈍になってしまったのか。

葬儀屋と言わなければ分からない、普通に気のいいおじさんやお姉さんばかりがそこにいた。

タバコを吸いたければバックヤードで好きに吸っていいからねーと僕に3本目の綾鷹を持ってきてくれたお姉さんに案内され、辿り着いた喫煙所の灰皿は、ルパン三世でしか見たことのない、今までここに次元大介がいたのかと言うほどに吸い殻が膨れ上がり、この近所にある六甲山の標高に届きそうなほど積み上がっていた。

僕はその瞬間、急に、無性に、強烈に「生」を実感した。

それから幾度かその葬儀社のイベントにお邪魔させて頂いたが、僕はその後、神戸の管理の任から解かれ、名古屋や滋賀県への転勤もあり、葬儀屋さんとは疎遠となっていた。

しかしそれでも2020年の秋口、人生で3度目の神戸へ戻ることとなった。

コロナ禍においては滋賀県において、テイクアウトやデリバリー、営業活動や商品開発に力を注ぎ、田舎で伸び伸びと仕事をさせてもらっていたが、まさかここまで神戸三宮の飲食界隈が破滅しているとは。

これはどげんかせんといかん。

事務所勤めとなり、商品開発や業態開発にアビリティを全振りしているところだった。

先の元アルバイトというか仕事探している子はいないかという話を社長に振られたのだ。

「なぜですか?」

僕は尋ねた。

「いや実はさ、おまえも知ってるやろ、葬儀社の〇〇さん、釣り好きの。」

「はい」

「あの人が葬儀社の未来の幹部候補として、人を探してて。直々に名指しされてるんよ、おまえが。今どうしてるかって」

「は、はあ..」

「いや、おまえがバイトやと思われてたみたいでな、ウチの幹部なんですって話をしたら、ごめんこの話はなかったことにしてくれと言われたんや」

「.....。社長、昔から実は僕、興味はあったんです」

「え?」

僕は滔々と昔から抱えていた死生観や、夢を吐露した。

社長は最初だけ驚いた様子だったが、すぐさま僕のパトスに反応してくれて、真剣な面持ちで僕の話を聞いてくれた。

「いや、でもなくなった話なら!全然!聞き流してください!僕にはやらなければならないことがあるんですからね!」

僕は矢継ぎ早に話を締めた。

気恥しさ20%、気にしてほしくないという気持ち15%、スーパーの特売に間に合わない焦燥が65%で構成されていた。

後編→https://cellar-door.hatenablog.com/entry/2021/04/11/012941

焼鳥屋が葬儀屋になる話~前編~

15年ほど前、大学生の時にバイトしてた焼き鳥屋の大将(偉大なるベスト・オブ・ビッグボス)がよくこんな話を僕にしてきていた。

大将の話はhttps://cellar-door.hatenablog.com/entry/2020/07/11/163417を参照。

「おれが今からおまえに100万やるとする。そしたら、おまえはそれを3ヶ月でいくらにできる??」

大将はよくこんな話をアルバイトに持ちかける変わった人だった。

分け隔てなく人を見て、少年のように屈託のない眼差しと笑みを浮かべながら。

とはいえその空気は緊張感をも併せもち、僕がなんと答えるかを精査し、見極める。己が審美眼を持ってして。というその心の内が聞こえてくるかのようだった。

穏やかな昼下がりの仕込みの時間。

神戸市の片隅の小さな焼鳥屋をピンと張り詰めた静寂が包んでいた。

そんな空気感にたじろいだ僕は思わずこう答えた。

「パ、パチンコでもいいんですか...?」

パチンコなんか当時の僕は打ったこともなかったが、そう答えた。

「それでもえぇで」

大将は答えたが、明らかに「そうじゃない」顔をしていた。

求めている答えとは違うような「ガッカリ感」さえ漂った。

答えるしかないのか。。。

僕のしょうもない夢と「したいこと」

「大将、YouTubeって知ってますか?」

「知らん、なんやそれ」

「動画投稿サイトです。ニコニコ動画ってのもあって、今はバカみたいな動画ばかりですけど、絶対流行ります」

「ほんで、なにすんねや?」

「そこで英会話の授業をします。引きこもりでも家にいながらでもみんなが英語を学べるようなります」

「それはどうやって金になるんや?ボランティアか?自己満か?」

「それは.....」

僕は応えられなかった。

敢えて言うが、15年以上前の会話である。

世間の人たちはまだYouTubeさえ知らない時代で、ユーチューバーなんて言葉さえなかった。

未来にあたる現在僕がタイムトラベルできるものなら、企業広告やアフィリエイト、マネタイズの仕方を当時のアホな僕に滔々と説明教示するところだが、タイムマシンは2021年でも開発誕生はしていない。全く歯痒いばかりだ。

僕はそれから悔しくて、隙あらば「100万を増やすにはどうしたらいいか」を考える癖ができた。

まず、考えついたのはコーヒーのスプーンであった。

プラ製のスプーンのなかにフレッシュやシロップを入れるだけのものだ。

今あるフレッシュがそのまま持ち手があり、スプーンになったものと考えてもらって構わない。

しゃもじにツブツブをつけるだけで一攫千金できる時代だ。(何度も言うが15年前の話です)

なによりコーヒーを飲む時あのゴミは鬱陶しい。

そのままスプーンに出来たらエコだし、解決じゃないか。

そんなことを本気で考えて温めて、コストは幾らかを計算している最中に、当時付き合っていた彼女からはこう言われた。

「でもそれってシロップ入れる量を調節できなくない?私、全部入れたことないわよ。なによりあなた、ブラック派じゃない?笑」

「....!!!?」

青天の霹靂だった。

まさか、まさかそんな....。

こんなことで完璧だと思われた僕の計画は瓦解した。欠点だらけの計画に情けなさを感じざるを得ない。

こんなんじゃだめだ。

金を稼ぐには必要不可欠な仕事でないとならない。且つ人の為になり、自分が楽しくやれて納得できるもの。

理想は高かったが、それが最低ライン。

それ以外はやる意味がないと考えた。

当時、30~40代には懐かしのmixiというSNSや2chで僕は多くのコミュニティに属しており、そのどれも頻繁にスレッドを立てていた。

その多くは哲学板やパラドックス、宗教論、宇宙、科学、果ては喪女板にいたるまで多くの意見討論を深夜までどっかの誰かと交わしていた。

僕は哲学が大好きであった。

「哲学」というと難しく聞こえるが、簡単に言うと、「ロックか、ロックじゃないか」

ローランドよろしく俺か俺以外かのただの価値観バトルの果てにある、自己満足前提の死生観そのものの灯火である。

サッカーが好き。特にこの選手の目立ちはしないが、囮となってDFを引っ掻き回すあのプレイがたまらない。

アイルランドのあのバンドが渋い。エンヤ的な前奏からの後半につれ大ロックアンサンブルとなる展開は感動する。

これらは立派な哲学であり、主観的に根拠があって証明されているものだ。

僕は考えた。

「そうだ、葬儀屋になろう」

京都に行くノリで閃いた無知なガキの発想だった。

だって人は死ぬし、なんならこれからどんどん死ぬらしいじゃないか。

葬儀の価格なんて知らんがとんでもない高単価なのは雰囲気で分かる。

なにより、人の為になることが見えやすく、僕が大好きな死生観と向き合う時間など途方にあるだろう。

早速調べると、当時から葬儀そのものはこれから簡素化されていき、これから先はますますデフレ戦争が加速するだろう。

外資も次々と進出しており新しい葬儀の形を模索し続けられていると怪しげな葬儀プランナーなるおっさんのホームページを拝見するに至った。

なんだ。葬儀業界も厳しいのか。

当時飲食業界においては大手による飲み放題食べ放題等のデフレ戦争真っ只中。

飲み放題1500円その次は1000円かと思えば次は800円というような。

都会を中心にそんな居酒屋の看板を見ることに枚挙に遑がなかった。

そもそも高齢社会だからといって、葬儀屋になるなんて安直にも程がある発想だ。これじゃだめだ。いちばんにはなれない。

しかし、「死」そのものを仕事にするということへの興味は尽きなかった僕はこう考えていた。

待てよ、昔から言うじゃないか。

「風が吹けば桶屋が儲かる」あれは確か、、風が吹く→ムスカが増える→流しのミュージシャンになって→ニャンニャン虐殺→ジェリーが増大→オケ死す

という流れだったはずだ。

そうか。葬儀屋が儲かった先に誰が得をするか考えればいい。そこに目をつけたやつはまだなかなかいないはずだ。

「そうだ、葬儀屋専門の花屋になろう」

花好きだし。

今度こそ完璧だ。また京都に行こう的な発想だがそれがどうした。

よし、花屋さんになるにはどうしたらいいか考えてみよう。

それから数日後、バスと電車を乗り継いで、神戸三宮のジュンク堂書店で、花屋さんの専門書やらフラワーアレジメントやらの本を数冊を買い漁った。

花屋になる気満々のウキウキボーイがそれを読みふけっていると、当時付き合っていた彼女が現実的な話をする時に向ける冷たい視線を彼に向けた。

「あのさ、そもそもやねんけど、葬儀屋さんと花屋さんはとっくに提携してるでしょ」

「.....。なん…だと…!?」

脳内のほうがお花畑だったウキウキボーイがそこにはいた。

残念ながら正真正銘の僕そのものであった。

調べてみると、彼女の言う通り、葬儀屋さんと葬儀で使われる花屋さんはとっくに提携しているものがほとんどであった。

「ゆちゃく」ってやつか。おとなってほんまクソやな。

僕はその後、葬儀業界について調べることはなくなっていた。

焼鳥屋という飲食業界の楽しさや、華やかさ。

人と人との出会いや繋がりに夢中になっていったからだ。

なにより、哲学をもってして生きるということに場所など関係ないと考えた。

哲学者が焼鳥を焼いてなにがいけない。

机上の空論であーだこーだ考えるより、肌で生きることを体感することは、なにより自分の哲学を洗練することに繋がるはずと信じた。

それから15年以上。

月日は流れた。

神戸の片隅で、焼鳥屋のアルバイトをしてたクソガキはあらゆる体感を経験していた。

主に各地への出店、オープニングスタッフとしての立ち上げ部隊に属し、家を引越した回数は数えられないほどになっていた。

人との出会い別れを幾度も繰り返し、嫌という程の酸いも甘いも、成功も失敗も、そして数多の大失敗を重ねたのち、僕は小規模なグループながらも、少しだけ発言力を持てるようになっていた。

コロナ禍でも闘えるモデル店舗を作る。

去年の秋頃、僕に与えられたミッションであった。

そんな中、それは突然でてきた話であった。

僕は葬儀屋として、背広を羽織り、社章をつけ、ご遺体をご安置し、最後のお風呂に入れ、お化粧とお着付けをし納棺するという仕事をすることになったのだ。

初の後編へ続く。。。

※追記、後編予定作は中編となりました。

中編→https://cellar-door.hatenablog.com/entry/2021/03/19/022713

頭を垂れよ、侘助

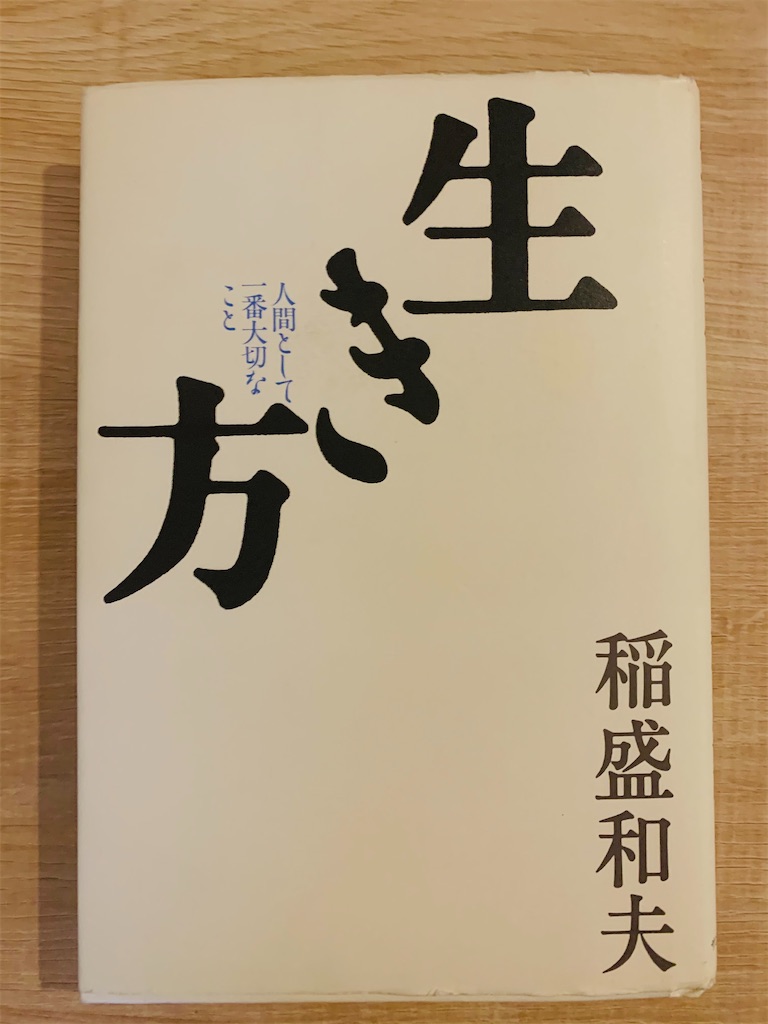

稲盛和夫 著「生き方」という本を読んだ。

ボリューミーな内容で舌を巻いたが、サクサク読める妙があり、オススメする。テーマも深淵である。

著者の稲盛氏は「生き方」なんて大それた冠に臆することなく、堂々たる内容を受け手に提示している。

それは、稲盛氏自体の単なる「生き方」の押し付けではなく、自己啓発本あるあるの金持ちマウンティングは存在していない。

我々受け手がこの本を読み、どう享受し、吸収していくかという余地が多分に残されていた点においても、著者の器の大きさと優しさが滲みでている本であった。

読みやすい1頁の中には膨大な情報と感性を内包しているものもあり、とても処理、昇華が追いつかない為、気になったところを、自分の経験談をふまえてご紹介する。

それが、「現場に宿る「神の声」が聞こえるか?」

というものだ。

聞かざる声を聞いたことはあるだろうか。

見えざる手でもアダム・スミスでもない。

僕はなにを隠そう、鶏肉とウサギの「声」を聞くことができる。

鶏肉の声は仕事柄、長年の焼鳥経験の研鑽により培われたものだ。

「見聞色の覇気」だとか「八百万の神」だとか呼び方はなんでも構わない。

いかにその声に耳を傾けるかが仕事であり、それが聞こえなくなった時、人は鶏を焼けなくなるのだ。それだけは確か。

ウサギも同じ理由である。

僕は長らくウサギを飼っている。

およそ15年弱のキャリアを持ち、ウサギのことはなんとなく分かる気がしている。

ウサギの喋っていることを分からないような奴はウサギ飼いとしてはまだまだ蒙古斑のついた青二才だ。

20歳の大学生だった頃、近所のペットショップで彼女に出会った。

有象無象の小動物の中で彼女は一番星のように瞬いており、凛とした横顔と大きく優しい瞳が気丈な雰囲気を出していた。

名はジャニス。

27歳で逝去した女性ロックシンガー、ジャニス・ジョプリンの名を彼女に与えた。

ジャニスはホーランドロップイヤーの雌で、みんな大好きピーターラビットのような容姿ではない。あの耳が垂れたやつだ。

僕はウサギにおいて、ロップイヤーを強く推している。

大体なんなんだ。あの容姿。

弱肉強食の世界でウサギは被捕食者であり、人間のエゴによる配合、ソシャゲの進化合成のような結果なのは理解できるが「聴くために発達した耳がそれにより聴きづらくなっている」その二律背反たるやまさに哲学的で、ロック。宇宙の本質を僕はロップイヤーに見出している次第であった。

話を戻そう。

その”声”たるや宗教的でスピリチュアルな眉唾物のような話ではないとだけ伝えておく。

15年程、昔の話である。

「○○(僕の名前)はさ、”声”が聞こえへんの??」

僕は当時、会社のグループがまだ兵庫県の片隅で小規模だった頃、そこの焼鳥屋でバイトをしている普通の大学生だった。

1こ上の先輩であり、今やグループの社長が、僕に仕込みの時間、唐突に聞いてきたのが先の質問であった。

「声?」

僕は聞き返した。

「そう、鶏の”声”」

(なに言ってんねん、こいつ、やば、帰りたいわあ..)「いや、え?声?すか....??」

「うん、串うちでな、”こう刺してほしいよー”とか焼いとっても”ここはこうちゃうでー”とか」

「鶏は死んでるでしょ?声なんかするわけないじゃないですか。え、なに、アニミズム?偶像崇拝?笑」

「いや、まあそりゃあそうなんやけどなあ...」

それから5年が経った頃、僕は滋賀県にいた。

いっぱしの飲食マン、焼鳥屋の店長になっていた。

各地で、出店事業やオープニングに携わり、滋賀で僕はブレイクし、爆発した。

簡潔に言うと、仕事において自分を表現する術を身につけたのである。

当時のグループ何十店舗もの売上記録を日々ぶち抜いていった。

場末のゲーセンのストIIのレコードのように、僕が在籍した店舗でその名は埋めつくされた。

しかし、神戸の田舎町で小さく営業していたスケール感のまま走っていた為、当時は100席もの席数のさばき方も知らず、ありえない程の量の仕込み、清掃する場所だって比例し大きくなる。

僕は疲弊し、それを若さと体力と根性で乗り切ろうともがいていた。

いつも通り、早めの13時に店に着く。

出勤は15時だが、それじゃあ当時の僕では間に合わない。

ごはんだって食べる暇もなけりゃ人間貧すれば鈍すだ。

今日も僕は今からここにある20kgちかい肉塊を15cmの竹串に1本ずつ刺しながら、仕込みをする。

その時だった。

「ここの筋を刺すとラクだヨー」

「ん!?」

「待って、まだボクのお肉残ってるヨー」

「....ん!!?」

辺りを見回すが、周囲に人影はない。

伽藍堂の店舗にいるのは僕と、鶏肉と、静謐とした水道の「ピチャン...」という冷たい音だけだった。

ページを戻さないで頂きたい。これは怖い話ではないのだから。

なんにせよ、僕はその時”声”を聞いた。

初めての経験に高揚し、感心と興奮で目を見開いたのを今でも覚えている。

社長が言ってたのは「コレ」だったのか。。。

その後、”声”は次第に大きくなっていった。

最初は鶏肉だけだったのが、アルバイトの”声”、お客さんの”声”、焼き台いっぱいに広がる焼鳥の”声”...。

あらゆる”声”が僕に話しかけてきた。

店は満席でとても忙しい。

焼き台の網には200本程の焼鳥が並び、お客さんの往来も激しい。

真実なので、信じて頂きたいが、それがどこにあり、どこへ向かい、今からお客さんが来るかどうかさえ、僕は目を閉じても分かるようになった。

自分と店が調和しすぎて、エヴァ初号機のようになってしまったのだ。

「生き方」という本にはそれ以外にも、万人にとって、どこかで経験し、体感したことを分析し、わかり易く示してくれている。

金言はあるが、それはそれ。

あくまで、人としての基盤を認識し、日常を如何に哲学し、ロックするかだと僕は感じた。

ありきたりな言い方だが、僕の人生は僕でしか体験しえない。

こんな長いレビューのような、回顧録のような、感想文を文字に起こすことが出来た。

今日の僕に、僕は満足している。

そして、満足感に満ち満ちた僕は、温故知新の教えに準じて、春の青葉のような後輩社員たちにこう説くのだ。

「お前には焼鳥の声も聞こえないのかい??」と。

僕もまだまだである。

頭を垂れよ、侘助。

カルペディエムのすゝめ

ラテン語で、意味は「死を想え」

いつか自分が死ぬことを忘れちゃいけないよーという死生観そのものであり、僕のおバカなWindows95ばりの脳内CPUは「死ぬ気になりゃなんでもできるわ」「どうせ死ぬならやっちまえ」と長年変換し、咀嚼をして、体現してきたつもりでいた。

だがこの「メメント・モリ」は僕が思っていたよりも深く、対になる言葉が存在していたのを恥ずかしながら最近になって知った。

それが「カルぺディエム」

「メメント・モリ」とは対義語であり、同義語でもある。

この言葉はニコイチで初めて成立するのだ。

ラテン語の和訳は「一日の花を摘め」

転じて

「今この瞬間を楽しめ」

「今という時間を大切にしろ」

という意味だ。

つまり、「メメント・モリ」が長期的な現実主義なら、「カルペディエム」は短期的な楽観主義を表している。

二律背反であり、表裏一体なのだ。

僕は最近引越しをし、お世話になった滋賀を離れ、本社のある神戸に住んでいる。

仕事での事業の本陣を構えるためだ。

しかしまだ綿密な計画の最中であり、水面から顔どころか髪の毛が出てきたくらいの現状であるため、僕は今神戸の外れにある事務所にて働かせてもらっている。

僕は今、朝6時半に起きて弁当を作り、お茶を水筒に汲んで、自宅から車で1時間強の事務所へと向かう。

18時頃に終業し、その足でスーパーへ夕食と明日の弁当の食材を購入する。

引っ越す前は「だいたいおんなじ毎日♪そいでまあまあそれなりOK♪」とROCKET DIVEな時もあったかもしれない。

だがいざ離れてみると、とてつもなく恋しくなるのは、ないものねだりの人間の性なのか。

ここにはアルバイトや仲の良い同僚もいない。

アルバイトが作ったお世辞にも美味しいと言えない漆黒のまかないや、よなよな開催される混老頭(ホンロウトウ)や七対子(チートイツ)などの中国語の勉強もない。

今シーズンの欧州サッカーの動向や、アプデに備えたポケモンの育成と乱数調整。

脳汁が溢れてならない諭吉を払えばボタンが押せる銀玉遊び。

そのすべてが愛おしく感じ、メランコリーな日もあるが、僕は元気に頑張っている。

元気な理由は、毎日が目まぐるしく、新鮮で、多くの人たちの情報やコミュニケーションにだいしゅきホールドされ、不安や重圧よりも、期待や好奇心が勝っているというなんとも言えない感情の真っ只中だからだ。

出会う人や話す人も様変わりした。

特に経営者の方が多く、先輩だろうと歳上だろうと、神格化せず、はっきり自分の領分や意思、主張を貫くことが今月から僕が決めた僕の裏目標だ。

朱に染まればなんとやらは本当で、毎日身の締まる思いで通勤するようになった。

遅刻や寝坊なんかできるわけはない。

ましてなにかを得て、具現化するステップまでもっていかないといけない。

そんな場所で日々みんなが闘っている。

経営者や重役クラスが纏っているオーラは、キメラアント編のピトーのように禍々しいものもあれば、自然系最強種”黄猿”ボルサリーノのように強烈な閃光を放つものまで多岐にわたる。

まるで知らず知らず偉大なる航路を冒険していてこのままでは新世界編に突入せん勢いだ。

いつまでも僕自身の船体がゴーイングメリー号のままではいられず、サウザンド・サニー号へのアプデがマジ急務なのである。

故に、日常を今よりも見直す必要がある。

世界は広かったからだ。

海外でも通じる日本語「MOTTAINAI」

そんな中、先日、滋賀で過ごした時の同僚やアルバイトたちがわざわざ僕の住む神戸まで遊びに来てくれた。

理由は「服を買いたいから」

正午から天そばを食し、終日3~4軒に渡ってビールを流し込んだ。

そして「1-4-3」「1-2-6」と呪文のように協議を重ね、僕らは魂を白、黒、赤のボートへとのせた。

全員で融資しあった5万円を合計50万円にするべく資産運用の協議は発券締切となる21時まで続いた。

その間もちろんお金を入れれば銀色の玉が出てくる遊びや、怪しい店にあった「S賞ニンテンドースイッチ」を転売するべく1回5000円というアホの極みと言うべきガチャガチャを回したりしていた。

みんな外れたのは語るまい。

ちなみに想いをのせたボートは転覆した。

本当にクソである。

というかこいつら服を買いに来たのではないのか。

帰りの電車で思い出し笑いをするくらいに、笑い転げた1日だった。

なんとも素敵な1日となった。

そして、僕はまた僕の”日常”へと戻る。

1日1日がジェットコースターのように波乱万丈だが、不思議と視界は良好な気がしている。

「メメント・モリ」や「カルペディエム」がこういうことなのかは分からない。

だけど、なにも無駄じゃなく必然に思える時がある。

向上心があるわけでもないし、ストイックでもない僕の”日常”が研ぎ澄まされる。

「夢中になる」って

とても難しく、おそろしく簡単な

そんな幸せかもしれないね。

虹

僕はL'Arc~en~Ciel(ラルクアンシエル)というバンドが大好きである。

妖艶で色っぽい雰囲気のまま、長年スタジアムを埋めることができる日本の音楽史においても存在が稀有なバンドのひとつだ。

Hydeさんはいつまで経っても永遠のJKのように可愛く、エッジの聴いたギターや、性格無比なドラミング、爽やかに乾いたベース音。

まさにアラフォーアラサーのアイドルであることに疑いの余地はない。

10代ではコピーバンドもしたし、HONEYのコードなんて僕の年代でギターに触ったことがある奴はみんな弾ける。

酔っ払ったカラオケにてターンが廻ると僕はすぐHydeのモノマネをしながら、往年のラルクの名曲を歌い始める。

14歳の頃だった。

僕には、照れや羞恥心がはばかられて確認したことはないが、ある友達がいた。

名を「ツツミ」

毎週のように地元の「ナイスデイ」という安いカラオケ屋に、ツツミを含めた4人ほどのツレと行っては、自分達のことを「カラオケ部」と名乗り、タバコ臭くて破れまくったソファーの上で、覚えたてのポルノグラフィティの「サボテン」やイエモンの「球根」をスタンディングで熱唱していた。

まあよくある男の子のティーンな感じのやつだ。

だが僕は好きなラルクアンシエルは歌わなかった。

僕よりラルクアンシエルをうまく歌える奴がいたからだ。

僕がラルクを歌えば下手を晒すだけではなく、そいつのお株さえ奪うことになる。

「ネオユニバース」のあの高音域を事なげもなく歌い、天パがきつい陰キャのような風貌をして、14にしては180cmほどの高身長。次曲のために渡されたマイクはいつも手汗でびっちゃびちゃで堤防が決壊するレベル。

それがツツミという男だった。

「バンドを組もう」

ティーンエイジャーよろしく僕らは「ミリオンヒットを飛ばして音楽で食っていく」とうそぶいては青春の例に漏れずバンドを結成した。

初めてのアコギの「F」で泣きそうになったのも、ギターを猛練習した振りをする為に、左手の人差し指に赤ペンで傷を演出する線を描けるようになったのもこの頃である。

ボーカルは残念ながら、僕ではなくツツミだった。

ギターがいちばん上手かったバンドリーダーがそう任命したのである。

当然、文化祭で演奏する曲は決まっている。

ラルクアンシエルの「Driver's High」だ。

疾走感、難易度、かっこよさ、どれをとっても初心者には高いものだった。

バンドを組むなんてワクワクする。

いつかもしかしたら、とんでもない存在に自分がなってしまうかもしれない。

根拠のない自信と肥大化した自尊心だけはいっちょまえだった。

だが、このバンドがステージに上がり、鮮烈なパフォーマンスとともにオーディエンスを熱狂のるつぼにすることはついぞなかった。

「ツツミ」が学校に来なくなったのである。

ザワザワとモヤのような霧が心にかかる想いをした。インフルエンザの何日間なら別に対した問題じゃない。

病気であると担任は言った。

そうして1週間が過ぎた。

そして、2週間、1ヶ月。

ツツミと仲の良いメンバーが先生集められた。

頭の悪い僕には理解出来なかったが、ツツミは重病、難病であることが判明した。

小脳という脳の感覚器官において重要な役割を果たすべきところが機能していないそうであった。

主に視覚に至ってはろくに目も開けられないレベル。 こないだまで呑気につるんでいた友達がある日急にいなくなっただけでなく、大人に集められ聞かされたのは重度の病気であり原因も不明。

耐え難く突拍子もない非日常感と「ガチ」感に尻尾を巻いて逃げ出したくなった。

それからツツミは永遠の幽霊部員となった。

最初は心配をする素振りをしていた学級委員の「メガネちゃん」も、クラスをまとめ上げる存在の「台形」も、自然消滅的にツツミの話題は3か月、半年と経つにつれ時間とともに淘汰されていった。

ツツミを知る人物の中には、それがまるで開けてはならないパンドラの箱のような共通の認識があった。

ツツミはひっそりと1年後学校に復帰した。

僕の頭脳は再三再四アメーバに毛が生えたレベルのアホであるがうちの学校は中高一貫の特進クラスだった。

中2で中3の修士課程は終わっている。 中2の途中で1度アウトしたツツミには勉学の進捗具合から僕が見ても、 厳しいものであることは明白であった。

何よりツツミの外見は当時よりも様変わりしていた。

おそらく剃髪していたのであろう。オレンジ色のニットを目深に被り、斜視なのか眼球はちぐはぐな方向を向き、 焦点が合っていないように見受けられた。 喋るのも常に何か咀嚼しているようにどもり、言語スピードもかなり遅いものであった。

はじめは懐かしみを覚え絡んでいた連中も徐々にツツミから距離を置いて行った。

復学し、戻ってきた彼はもう僕たちの知る「ツツミ」ではなかったのだ。

「ツツミをよろしく頼む」

ある日先生に呼び出された僕はそう言われた。

歩く速度もだいぶ落ちていて、器官が崩れ、急に廊下に倒れこんでしまうことがあるかもしれない。

日常生活にさほど問題はないが、それでもサポートは必要なものであるとのことで、そのサポート役として白羽の矢がたったのが、僕であった。

思春期だった僕は先生の言葉でさえ、投げやりに押しつけがましく聞こえ、不遜な態度をとってしまったかもしれない。

なによりツツミはそんなサポートを望んでいなかったのを知っていたからだ。

移動教室の際、ツツミが急に倒れこんだ時があった。

慌てて抱き起そうとすると「(僕の名前)、大丈夫。大丈夫だから♪」と必死に僕の腕を払いのけた。

心無い一言が遠くから聞こえた「(僕の名前)〜。そんな奴ほっといて早く行こうぜー」

ツツミは何も言わずに笑顔を作りながら、ゆっくりと立ち上がろうとしていた。

僕は何も言えず、そのまま彼が起き上がるまで、その場から離れることができずにいた。

ほどなくしてあいつはまた学校に来ることはなかった。 いじめられていたわけではない。

やはり病状が芳しくなかったのだ。

歩くのもしんどいのに、復学はあいつたっての希望だった。

それからまたしばらくしてからだった。

ツツミの死が、先生からクラスに知らされた。

病気は確実にあいつの身体を蝕んでいたことが分かった。

享年16歳。

僕は弔辞を読むことになった。

よく晴れた昼前、よく寝てるツツミに花を供え、 弔辞を読んだ。 寝ずに考えたが、言いたいことが全然まとまらなくてひどい内容だったことだけは覚えいる。

セブンスターと紋舞らんの AVを内緒で買ったことや、あいつが好きだった女の子の名前は伏せたんだから、褒めてもらって差支えはない。

僕は読み終わり、 礼をした後、あの時心無い一言を口にしたやつを睨んだ。

神妙な顔が胡散臭くて、やり場のない怒りにかられた。

それからしばらく経つと、僕は仲間内でいちばんうまくラルクを歌える存在となり、 バンドで「Driver's High」を演奏した。

その際はボーカルも務めた。

たまにふと思い出す。

もうあんなびっちゃびちゃのマイクをもらうことはないし、鋭角に切り込んだイトウ先生のモノマネを見ることもない。

ただ、あいつが「なかったこと」になることや

「忘れられること」

それだけはしないと決めている。

僕はL'Arc~en~Cielというバンドが大好きである。

フランス語で「虹」という意味があるらしく、なんとも厨二感満載のバンド名だ。

90年~00年代の楽曲であればハモリパートまで完璧なほどに僕はおさえている。

なぜハモリを歌えるかを先刻思い出したところだ。

カーステから流れる伸びやかなHydeの高音が

今日も、天国まで繋がっている。

葉月の蛁蟟

僕は大体毎週火、水曜日は草津市社会福祉協議会に赴き、ボランティアに参加している。

河川のゴミ拾いから山の草むしり、半身不随のおじいちゃんや車椅子に乗っているおばあちゃんをリハビリ施設から自宅まで送迎する障害者ボランティアまで。活動は様々だ。

こんな体たらくが殊勝な心がけを...ではない。

当然僕は会社員であり社会人の営業マン。

こんなこと言う必要はないが当然裏がある。

今行っている事業において「地域貢献」「社会福祉」「ボランティア活動」と銘打ちたいわけだ。

「ウチの会社はこんなこともやってます~地域における社会福祉ボランティアの~」

という流れだ。

動機は不純どころかまっくろくろすけ。

こんなにも浅薄でヨコシマな僕をおじいちゃんたちはいつも笑って「ありがとう」と仰ってくれる。

でもまあ小学校くらいから「ボランティア」という名前の正体はそんなもんだ。

単位をくれる学校だってあるだろう。

非営利目的であり経済性もなし。

なにか金になる糸口はないかとギラギラしている僕をひとりで施設に向かわせ自宅まで送迎させる。このガバガバさに拍子が抜け、後ろめたさや罪悪感が浮き彫りになる時もある。

おいおい、自己犠牲は自己愛と自尊心を潤してくれるのではなかったのか。

今日も昼からリハビリ施設へ車椅子のおじいちゃんを迎えに行った時のことだ。

「あついねー」「あついっすねぇ、今日は体温くらいあるらしいですよ」と会話すると

「ごはんが家にないから、コンビニに寄ってくれないか」とおじいちゃんは言った。

いつもとは違う道だった為スマホのGoogleマップで帰路を検索した。

おじいちゃんはひとこと「スマホってすごいね」と言った。

先日感銘を受けた本のことを思い出した。

「AI vs 教科書が読めない子供たち」というタイトルで、数学界、AI技術の第一人者である新井紀子先生によるビジネス書の皮をかぶった教育書だ。

皆が言うAIというものはまだ存在しておらず、AI技術と呼ばれるものが存在しているだけの状態であること。

ターミネーターやSF小説のように「機械vs人間」という図式、人類史とはその後のAIへの進化の道程、いわばシンギュラリティ(技術的特異点)は来ないということ。

まずこれが本の前提として挙げられる。

SF大好きな僕からすれば「えーこねーのかよ」と思いながらその理由が語られる。

著者の中では実際「東ロボくん」と呼ばれるAIが東大受験に受かるのかの試みのもと、様々な入試問題をAIに課していく記述がある。

結果はなんとMARCHレベルはクリアできたとのことだが、東大には落ちてしまったらしい。

その理由というか最大の障壁が「国語」と「英語」だったのである。

興味深いので試してみてほしい。

AIいわば音声認識技術や統計学の象徴、Googleの「Siri」彼女にこう聞くのだ。

「このへんのイタリア料理のお店」と

検索結果は当然評価やおすすめ度の高いものから順にイタリアンが羅列されるだろう。

次にこう聞いてみていただきたい。

「このへんのイタリア料理”以外”のお店」

検索結果はどうなると思うだろうか。

なんとそこには「イタリア料理店」が並ぶのだ。

おかしな話だ。

僕はたしかにイタリア料理”以外”と言ったはずだ。

そう、こいつは勝手に「以外」というワードをハショったのだ。

なぜなら統計上そのような検索をする奴はいないからだ。

「このへん」「イタリア料理」「お店」で検索をかけている。

つまりこいつは「以外」が読めない奴だったのだ。

著者の新井先生は言う、数学が落とし込める限界は「計算」「確率」「統計」であると。

だから国語と英語はからきしだったのである。

続けて著者はこれから社会、仕事において必要な能力とは2つだけだと宣う。

それが「コミュニケーション能力」と「読解力」

この2点こそAIには出来ないことだからだ。

「AIに奪われる仕事ランキング」おそるるに足らず。シンギュラリティもこなければAI技術はその正体たるや「以外」も読めないやつだったのだから。

本を読み進め安堵した瞬間、とんでもない地獄に落とされる。

「だが、AIに出来ないことをあなたたちにできますか?」

と問われるのである。

「え?」

読者はぎょっとするだろう。

簡単な問題だが、著者曰く「人生を左右する問題」を紹介する。

これは大学入試を終わりたての学生を対象に行われたテストだ。

「奇数と偶数の和はなにになるか」

次のうちから選びまたその理由を答えよ

・いつも奇数になる

・いつも偶数になる

・どちらにもなりうる

正解は

奇数である。

ただ「理由」を答えよというところで多くの人は「え?」となるはずだ。

「理由」というところがポイントらしい。

しかし多くの学生は「足したらそうなった」とか「わかんなーい」と答えた者がほとんどだったらしい。

この理由の正解には式がいる。

2n+(2m+1)=2(n+m)+1

n.mで違う数字を当てはめる可能性まで考慮して満点。そう、これは数学的証明を求める問題だったのだ。

しかし、結果はどうだろう。「足したらそうなった」?「やってみたらそうなった」?

著者の先生は思った。

「あれ?わたしこいつらに証明を求めているのに、こいつら問題文読めてなくね?」

そうこの本はビジネス書でも数学書でもなく、国語のススメの本であったのだ。

それをAI、数学の第一人者が言うのだから重い。

本の締めくくりをまとめると、これから世界はこの「以外」も読めないAIと「問題文」も読めない子どもたちの時代がくる。

事務職も要らなければ、銀行に半沢直樹も要らない。確実に仕事はAIによって奪われる。

AIに出来ないことは「コミュニケーション能力」と「読解力」それだけが人間に残された強みである。

それを持つ人たちは生き残る。

しかし、その能力が幼少の時からの読書習慣だとか、友達がたくさんいることだとかそういったものには何も起因しておらず、現状どうやったら「読解力」が身につくかは分かっていない。

みなさん、生き残ってください。

というなんとも警鐘だけでは済まない身の凍えるような内容であった。

話と時を戻そう。

無事セブンイレブンからおじいちゃんを自宅に送り届け、協議会へ連絡。

「コンビニとかはなるべく寄らないでいただきたい」とチクリと怒られた。

「なぜですか?...!..あっ..この仕事の範疇じゃないんですね」

「一応、そうなんです」

今日はこの夏いちばんの暑さだ。

おじいちゃんの家からはスーパーでも2kmはあるだろう。

僕は「分かりました」となるべく機械的な返答をして、車に乗り込んだ。

自動車の自動運転技術も進んでいるとよく聞いている。ともすれば50年後にはロボットたちが足の悪くなったフゴフゴの僕をリハビリセンターまで届けてくれるかもしれない。

でもきっと帰りにコンビニやゲーム屋には連れて行ってはくれないだろう。

あいつらは結局「この夏いちばんの暑さ」も、知らず知らずにすげ変わった僕の正義感への変遷さえも気づけないだろう。

明日は我が身だ。今ここが生物学上の進化の過渡期だとして、人間に残された抵抗?という言い方はあまりにヒューマニスト過ぎるだろうか。

僕にできることはなんなのだろうか。

もしかしたら”共感”や”共有”こそ僕らの武器の鍵を握るかもしれないな。

そんなことを考えながら、夏本番となった草津川の景色に目をやった。

車外では8月のミンミンゼミがけたたましく鳴いていて、ロボットのように口を噤んだ僕の代わりになにかを叫んでいた。